News&Articles

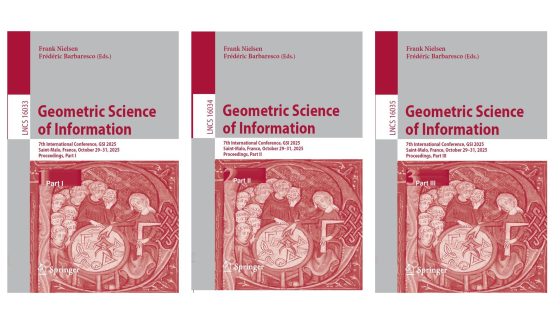

フランク・ニールセン 研究員が共同オーガナイザーとして運営に携わりました。

世界を変える異能集団の多様性マネジメント ゼロイチのR&D組織に不可欠な「属人性の価値」をいかに高めるか

Time-warped representational similarity analysis reveals acoustic contributions to musical pleasure are weakly shaped by autonomic neural inputs

Our Worldviews

ソニーコンピュータサイエンス研究所には、研究者の数だけ多様な世界観が存在し、それぞれの視点で描く未来を「Worldviews」として表現しています。

Research Areas

ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)では、研究テーマをあらかじめ会社から指定するのではなく、研究員自身が自由にテーマを選び、独自の視点で探求を進めています。同時に、それらを俯瞰してみると、現在、大きく6つの「リサーチエリア」で研究活動が展開されていると言えます。これらのエリアは固定された枠組みではなく、時代の変化や研究員の関心の移り変わりとともに進化し、遷移していくものと捉えています。 ここでは、ソニーCSLが持つ多様なリサーチエリアと、それらに紐づく活動についてご紹介します。

人文・社会・自然科学および芸術領域における根本的な研究活動を行う

有限な環境資源の中で、持続可能な社会と生態系の構築を目指す

人間の想像力を拡張し、新たな表現手法や体験の創出

人間の可能性を広げるだけでなく、人間の再定義をも視野に探究します。

現実世界のシステムやプロセスをインテリジェント化。

社会の仕組みを強化し、持続可能で調和の取れた共同体を構築。

About Sony CSL

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)では、研究者一人ひとりが自分自身で目標を立て研究を遂行しています。その研究成果はすべて研究者個人の名において発表されます。これは、ソニーCSLが、「研究とは本来、個人あるいは個人の自由意志に基づく集団が自発的に行うものであり、研究所はそれをサポートするプラットフォームである」という考えに基づいているからです。ソニーCSLの研究者たちは、研究活動をもって世の中を変えていくことを目指しています。それぞれ異なる「世界観」を持った研究者たちは、相互に大きな刺激を与え合い、新たな研究領域や研究パラダイムを創生し、新技術や新事業を創出し、人類とこの惑星の未来に貢献します。