Tokyo

Project from Cybernetic Humanity

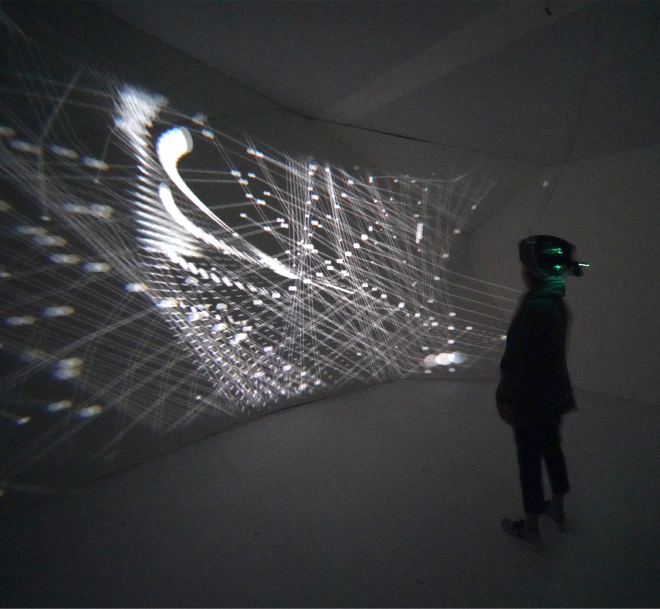

Head Light

Concept

Superception(Super + perception)はコンピュータ技術を用いて人間の感覚に介入したり、人間の知覚を接続することで、工学的に知覚や認知を拡張、変容させる研究の枠組みです。この研究の一つ,「Head Light」は人間ではない生き物の知覚世界をパーソナルプロジェクションマッピングによって体験できるシステムです。

テクノロジーによって人間が持っている知覚能力を高めることがこれまでも行われてきました。しかし、この自然世界には、それぞれ独自の知覚能力を持つ生物が、人間とは異なる主観的知覚世界を構築しています。そして、それら生物の知覚能力は人間が持っている能力とは異なる可能性を持っています。テクノロジーを用いて、人間以外の生物の知覚能力を人間にもたらすことはできないであろうか?Head Lightでは、ウエアラブルプロジェクターによって、人間の視覚にさまざまな生物の知覚能力・感覚を表現することで、人間の知覚拡張を目指しています。

Head Light Technology

HeadLightデバイスの基本構成は、ワイドコンバージョンレンズ、ヘッドフォン、レーザー光源のピコプロジェクトとポーズトラッカーにより成り立っています。

|

|

HeadLightではプロジェクターに魚眼レンズのコンバージョンレンズが搭載されているため、より広い映像投影画角が得られます。しかし、コンバージョンレンズは、投影画像に強い歪みを生じさせてしまいます。ヘッドライトシステムは、映像生成時にリアルタイムで魚眼レンズの歪みを補正することができます。これにより、ヘッドライトは、ユーザの視点から対角線上で最大131度、水平105度、垂直55度以上の広角視覚投影を可能にします。この広視野角化によって、人間の大部分の視野をカバーする映像投影が可能になります。

Headlightシステムは物理的環境と一貫性のある3次元仮想空間をデバイスのトラッキング情報をもとに仮想カメラでレンダリングします。その映像をレンズ歪みの逆補正し、プロジェクターから投射する事で、現実世界に一貫性のある視覚的拡張表現を行うことができます。

例えば、Headlightシステムの投影映像生成の元データとして、物理環境の3次元データを用いることで、 Headlightはユーザが見ている物理環境と同期したcomputer graphicsを投影することができます。この投影方法により、物理環境に応じたプロジェクションマッピングが可能になり、投影された映像はその物理的環境に存在しているよう見えます。

さらに、Headlightシステムはユーザーの頭部運動に同期して映像を生成し、投影映像の変化によって運動視差を生むことができます。これによって、投影映像そのものは立体映像ではないが、投影映像の距離の知覚を生じさせることができます。この移動視差による奥行き知覚によって、映像を投影しているサーフェースの物理的配置にかかわらず、サーフェースの手前、及び奥に仮想的なオブジェクトが存在しているような視覚効果が可能になります。

Head Light to feel perceptual world of other species

Head Lightテクノロジを用いた展示では、Head Lightを実際に装着して、チョウやコウモリ、モスキートなど人間ではない生き物の知覚世界や、さらに拡張された知覚の可能性をパーソナルプロジェクションマッピングによって体験できます。

一例として、蝶が持つ色の認識能力は人間とは異なり、世界はまったく異なる色で認識されているかもしれません。この様子を色彩のマッピングで視覚化します。別の例として、コウモリはエコーロケーションという、音の反響を用いて周囲との距離を知ることができます。これにより、完全な暗闇の中でさえも空間を認識することができます。完全な暗い空間での音の伝播の感覚を視覚化しました。さらには、空気の流れの視覚化や、X線で物質を透過してみることのできる感覚、そして、時間間隔の変容などがHead Lightの視覚表現を通して表現されています。

我々人間の生活や環境は、我々の知覚能力に基づいて設計されています。しかし同時に、この実世界には多種多様な生物が、異なる知覚能力を備えて存在しています。もし、彼らの知覚様式を人間がテクノロジーを用いて持つことができたとしたら、新しい視点で実世界を知覚することができるのではないでしょうか。

Collaboration with

Visual System – 比嘉 了 (Satoru Higa), 右左見 拓人 (Takuto Usami)

Sound Design – Shotaro Hirata

Hardware design – 小西 哲哉 (Tetsuya Konishi)

関連記事はこちらをご覧ください SXSW2018

関連サイト Superception

Keywords

Members

Related News

笠原 俊一 研究員がGeneral Co-Chairとして運営に携わっています。

同じリサーチエリアの別プロジェクト

Human Augmentation

Augmented Societies

生産性と環境破壊のトレードオフを乗り越える協生農法

発展を続けるAR技術。その始まりは90年代ソニーCSLの研究でした。

Wi-Fi の電波で現在位置を推定するサービスの提供

-1.png)

-1.png)